ケアマネジャーが初めて家に来たとき、こう言われたことはありませんか?

「では、ケアプランを作りますね」と。

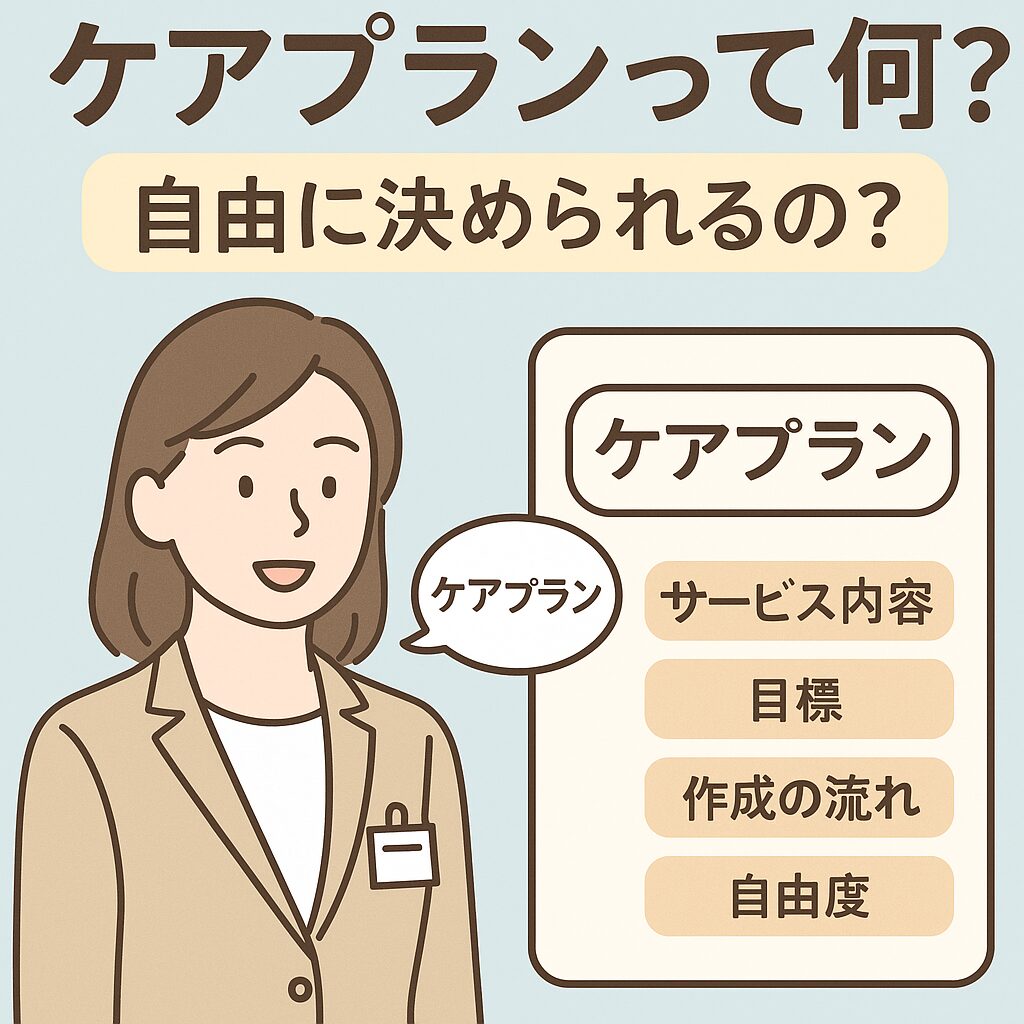

ケアプランって何?

それって全部ケアマネさんが勝手に決めちゃうの?って思いませんでしたか?

中には「ケアプラン」の意味を、丁寧に説明してくださるケアマネさんもいるとは思いますが

この記事では、ケアプランの意味・作成の流れ・どこまで自由に決められるかを、はじめてでもわかりやすくご紹介したいと思っています。

ケアプランとは?簡単にいうと・・

ケアプラン=「介護サービスの利用設計書」です。

たとえば…

- 週に2回ヘルパーが来る

- 週1回デイサービスに行く

- 月に1度、福祉用具の点検を受ける

このような「いつ・何を・どのくらい使うか」を具体的にまとめたものが、ケアプランです。

ケアプランって自分にも作れるの?

基本的には担当のケアマネジャーが作成します。

ただし、本人や家族が「こうしたい」と伝えた希望をもとに作るため、一方的に決められることはありません。

※実は「セルフケアプラン(自分で作る)」も法律上は可能ですが、ほとんどの人はケアマネに作ってもらっています。

ケアプランの中身とは?

| 項目 | 内容の例 |

|---|---|

| 本人の課題 | 一人での入浴が不安/転倒のリスクあり |

| 目標 | 週に1回のデイ利用で交流を増やす |

| サービス内容 | 訪問介護(掃除・調理)、福祉用具レンタル(手すり)など |

| 事業所名と回数 | ○○訪問介護:週2回、△△デイ:週1回 |

この表のように、ケアプランには生活のさまざまな事が書かれています。

ケアプランはどのくらい自由に決められる?

かなり自由です!が、注意点もあります。

- 予算の範囲内である必要がある(要介護1なら約17万円分/月)

- 提供できるサービスが地域で異なる(地方では選択肢が少ないことも)

- ケアマネの提案に納得できない場合は変更も可

たとえば、

「週2のデイは本人が嫌がっている」

「家族が介護するからサービスは少なめにしたい」

など、希望はちゃんと反映されるべきです。

ケアプラン作成の流れ

【ケアプラン作成の流れ】

1. ケアマネが自宅訪問

2. 本人・家族の希望や困りごとをヒアリング

3. 状況に合ったサービスの提案

4. 内容に同意 → ケアプラン完成

5. サービス事業所と契約 → 利用開始

このように「包括センター」に行ってから、実際に動き出せるまで時間がかかります。

「ちょっと変だな?」

と異変を感じたら、早め早めに対応していく事が、本人にも家族にも最善だといえます。

よくある質問

Q.「ケアマネが勝手にデイサービスを決めた」と聞いたけど?

→ 提案はしますが、同意なく始めることはできません。遠慮せず相談を。

Q. 自宅での介護が中心でも、ケアプランって必要?

→ はい。訪問や福祉用具だけでも計画書が必要になります。

Q. 途中でプランは変えられる?

→ もちろんOK!状態や気持ちに合わせて、いつでも見直せます。

ケアプラン作成では、つい「プロが言うなら…」と全部お任せしてしまいがちです。

でも本当は、

「それはちょっと違う気がします」

「他の選択肢もありますか?」

と遠慮なく伝えることが大切です。

ケアマネジャーはあくまで「ご本人とご家族の希望に沿ったプランを一緒に作る」パートナーです。

不安や疑問があるときは、一人で抱え込まずに相談しましょう。必要であれば、ケアマネの変更や再検討も可能です。

介護は“チーム戦”です。あなたの声が、より良い介護生活をつくる大切な一歩になります。

ケアプランは「生活の地図」

ケアプランは、介護生活を迷わず進めるための地図のような存在。

ケアマネに任せきりにせず、家族も一緒に「どう暮らしていきたいか」を話すことで、もっと納得のいく介護生活が始まります。

ある家族のケアプランの例

実際に、私の知人のお母さまが要介護1と認定され、ケアマネさんと話し合って決めたプランがあります。

最初は「デイサービスは嫌」とお母さまが拒否していたため、無理に入れず、まずは週に2回のヘルパー訪問からスタートです。

「掃除と洗濯を少し手伝ってくれるだけで助かる」

と話されていて、本人の気持ちを優先したプランにしたそうです。

数ヶ月後、訪問してくれるヘルパーさんに少しずつ心を開き、

「この人とならデイサービスにも行ってみようかな」

と言ってくれるようになったとのこと。

『最初から詰め込みすぎず、本人のペースに合わせたプランが結果的にうまくいった』

という好例でした。

最後に

歳を重ねると「新しい環境」や「新しい人付き合い」は億劫になって当たり前です。

しかし、介護する家族にとっては

『できるだけ安心な環境で過ごしてもらいたい』

と考えると、意見に大きな差が出てきてしまいがちです。

また、ケアマネさんの意見は、数多くの人を見てきたからこその部分もあるで、家族には受け入れ難いと感じることもあるでしょう。

そういう時は、ぜひ妥協せず話し合ってみてください。

この世にたった1人の母親であり、父親の余生を楽しく過ごしてもらうためにも、ここはしっかり納得できる道を見つけてください。

0心から応援しています。